Gesellschaft Museum

Wissenswertes

Wissenswerte Informationen zu Musen, Honorationsgesellschaften, Lesekabinetten und mehr.

Gesellschaft Museum

Wissenswerte Informationen zu Musen, Honorationsgesellschaften, Lesekabinetten und mehr.

Musen – Museen – Gesellschaft Museum

Der Name Museum leitet sich vom altgriechischen Wort mouseîon (μουσεῖον) ab, dem Heiligtum der Schutzgöttinnen der Künste. Die uns heute bekannte Überlieferung der neun Musen stammt von Hesiod:

Honoratiorengesellschaften und der Ursprung der Gesellschaft Museum

Bereits 1802 hatte der Nürnberger Kaufmann Johann Michael Leuchs – unter dem Namen Museum – eine Lesebibliothek gegründet (vgl. Stadtlexikon, S. 627).

Honoratiorengesellschaften hielten ebenfalls eigene Lesekabinette vor, waren aber darüber hinaus als Vereinigungen der gesellschaftlich führenden Schichten auch der zweckfreien Geselligkeit gewidmet. Im Jahr 1805 wurde, so etwa die Gesellschaft Harmonie anfangs 213 Mitgliedern gegründet. Schon 1809 wurde jedoch eine Aktiengesellschaft zur Finanzierung eines Gesellschaftshauses für die Gesellschaft Museum gegründet, deren Mitglieder sich im Jahre 1810 von der Gesellschaft Harmonie abspalteten. Die Einrichtung des Hauses erfolgte im ehemaligen Franziskaner-Kloster an der Barfüßerbrücke. Die gesellschaftliche Bedeutung der Gesellschaft Museum mag man auch daran ermessen, dass die einstige Barfüßerbrücke über die Pegnitz bis zum heutigen Tage Museumsbrücke heißt.

Das Gesellschaftshaus der Gesellschaft Museum umfasste eine umfangreiche Infrastruktur: zwei Lesekabinette, Spiel- und Gesellschaftszimmer sowie einen Gesellschaftssaal und eine Kegelbahn. Zeitweilig wurde sogar ein eigener Bibliothekar beschäftigt.

1813 wurde die Gesellschaft Union in Gesellschaft Harmonie eingegliedert. Im Jahre 1815 fusionierte auch die Gesellschaft Ressource mit der Gesellschaft Harmonie. Im Jahr 1825 erfolgte jedoch eine Abspaltung des Vereins Eintracht von der Gesellschaft Harmonie. Ein Jahr später, 1826, erfolgte eine erneute Fusion der Gesellschaft Harmonie mit dem Freundschafts-Klub.

Eine Diversifizierung des gesellschaftlichen Lebens in der Mitte des 19. Jahrhunderts bildet sich auch in der Gründung eines Gesangsvereins innerhalb der Gesellschaft Harmonie ab. Ein erster Verein wurde 1855 gegründet und 1887 folgte die Gründung eines zweiten Gesangsvereins innerhalb der Gesellschaft Harmonie. Im Jahr 1863 errichtete auch die Gesellschaft Harmonie ein eigenes Gesellschaftshaus in der Harmonie-Straße. 1868 erfolgte zudem die Gründung einer Zimmerstutzengesellschaft(= Schützenverein) und 1877 die Gründung eines Kegelklubs.

1897 verkaufte die Gesellschaft Harmonie jedoch wegen Mitgliederschwund ihr Gesellschaftshaus. Etwa zeitgleich zählte der Mitgliederstamm der Gesellschaft Museum noch stattliche 966 Mitglieder (vgl. auch: Susanne Schneider-Ponsel: Nürnbergs Lesegesellschaften an der Wende vom 18. zum 19. Jahrhundert. [Ms. masch. 1989]. – Veröffentlicht als Susanne Schepp in: Wolfenbütteler Notizen zur Buchgeschichte 17(1992) H. 2, S. 109–151.)

Leihbibliothek

Bereits für das Jahr 1751 ist in Nürnberg eine Leihbibliothek bezeugt. Der Nürnberger Arzt Philipp Ludwig Wittwer und der Buchhändler Ernst Christoph Grattenauer gründeten zudem um 1786 ein „Lekturekabinett“, das – gegen eine Jahresgebühr – in- und ausländische periodische Schriften bereitstellte. (Vgl. Stadtlexikon, S. 627)

Das Lesekabinett

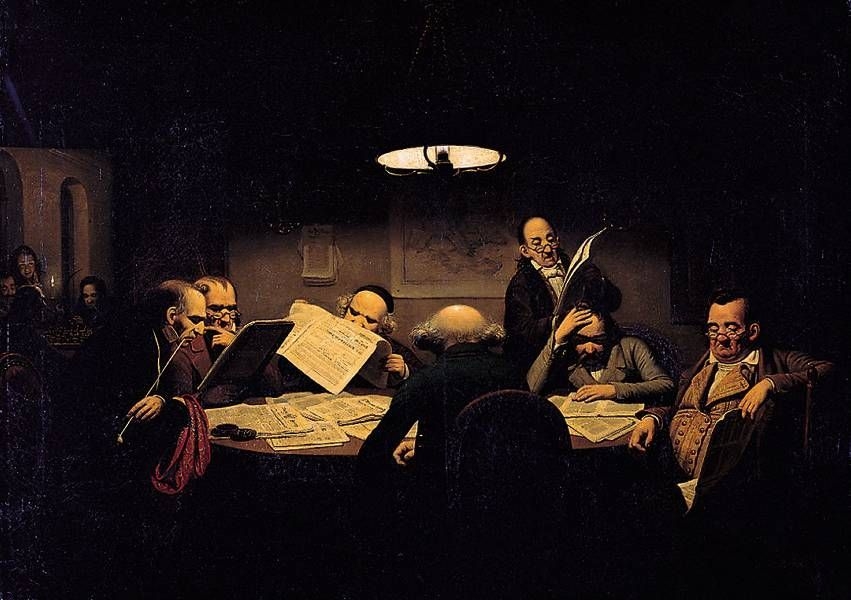

Gemälde des Düsseldorfer Malers Johann Peter Hasenclever aus dem Jahr 1843

Das Genrebild reflektiert die politisch-kulturelle Situation des Bürgertums in der Zeit des Vormärz.

„Das Bild nimmt deutlichen Bezug auf die Leserevolution im 19. Jahrhundert in Deutschland. […] Auf dem gut ausgeleuchteten Tisch sind Zeitungen und Lektüren ausgebreitet, die von den abgebildeten Männern teils mit großem Interesse, teils aber auch mit weniger Hingabe gelesen werden […]. Die Charaktere erscheinen entsprechend ihrer Kleidung wohlsituiert. Das Bürgertum, das sie somit repräsentieren, prägte durch Diskussionen über politische und kulturelle Themen die öffentliche Meinung. Die aufkommende Leserevolution war ein Produkt der neuen Bildungspolitik (Einführung der Schulpflicht) und gab dem Menschen die Möglichkeit, sich mit den Themen der Gesellschaft und des Staates auseinanderzusetzen. […]

Es sind nur Männer auf dem Bild abgebildet, was darauf verweist, dass Frauen zu diesem Zeitpunkt noch keine wirkliche politische Mitsprache hatten. Jeder hat einen anderen Gesichtsausdruck. Dies kann als Hinweis darauf verstanden werden, dass man nicht gleich einer Meinung war. Somit wird das Wesen des Disputs in einer Diskussion verdeutlicht. Der dunkel gehaltene Raum und die Leuchte in der Mitte, die nur das Nötigste mit Licht versorgt, verweisen auf die politisch-kulturelle Situation des Bürgertums zur Zeit der Entstehung des Bildes, des Jahres 1843, in dem die Medien zahlreichen Zensuren unterlagen und die privaten Salons somit als private Rückzugsorte der Bürger dienten“ ()

Lesegesellschaften

Aus heutiger Perspektive, in der die Schriftlichkeit sämtliche gesellschaftlichen Bereiche durchdringt, lässt sich kaum ermessen, wie tiefgreifend der gesellschaftliche Wandel war, in dessen Verlauf sich die Lesekultur durchsetzte. […] Hatten sich bis dahin des Lesens kundige nichtakademische Bevölkerungsschichten vorwiegend dem wiederholten Lesen derselben Schriften gewidmet – insbesondere der Hausbibel und anderer religiöser Erbauungsliteratur sowie Kalendern. Einen bedeutenden Motor für diesen gesellschaftlichen Wandel bildeten die Lesegesellschaften.

Sie waren Organisationen des Bildungsbürgertums und entstanden im Allgemeinen in der zweiten Hälfte des 18.Jahrhunderts. In Deutschland gab es im 18. Jahrhundert über 600 solche Vereinigungen. (vgl. Thomas Samuel Eberle: Lesegesellschaften. In: St.Gallen. Geschichte einer literarischen Kultur. Ed. Werner Wunderlich. St. Gallen, 1999, vol. 1, p. 647–707.) „Als Orte des freien Räsonnements“ (Karl Friedrich Bahrdt, 1790) und der politischen Meinungsbildung sind Lesegesellschaften von kaum zu unterschätzender Bedeutung für die deutsche politische Kultur des 18. Jahrhunderts gewesen.

Ihr gesamtgesellschaftlicher Wirkungsgrad war allerdings wegen der Mitgliedsbeiträge und der Bestimmungen in den Statuten begrenzt. Gewöhnlich rekrutierten sich die Mitglieder der Lesegesellschaften fast ausschließlich aus dem Adel, aus dem gehobenen Bürgertums und der Schicht der städtischen Honoratioren. (vgl. Alberto Martino, Georg Jäger: Die deutschen Leihbibliotheken: Geschichte einer literarischen Institution, S. 55).

Der Pegnesische Blumenorden

Der Pegnesische Blumenorden ist eine 1644 gegründete Nürnberger Sprachgesellschaft, die ununterbrochen bis heute besteht und ist die einzige heute noch bestehende literarische Gruppe barocken Ursprungs.

Die Gesellschaft widmet sich der „Förderung der Verehrung Gottes und der deutschen Treue, Pflege und Verbesserung der deutschen Sprache und Dichtkunst“. Dementsprechend wurde der Blumenorden nicht nur zu einem Forum der Literaturpflege, sondern auch Sprachpflege (vgl. Wikipedia: )

„Der Gründer des Pegnesischen Blumenordens, Georg Philipp Harsdörfer, schrieb im Laufe von 20 Jahren Bücher von insgesamt 20000 Seiten Umfang über alles Mögliche, vor allem aber über Sprache und Dichtung. Im Jahre 1648 erschien aus seiner Feder ein Werk über das Erlernen der Regeln, die damals beim Verfassen von Gedichten zu beachten waren.

Das Buch verzichtete darauf, beim Leser Kenntnis der lateinischen Sprache vorauszusetzen, wandte sich also auch an Nicht-Akademiker und wollte Bildung in weitere Bevölkerungsschichten tragen. Zumal den Frauen wollte Harsdörfer helfen, zu ebenbürtigen Gesprächspartnerinnen zu werden. (Er hatte schon ab 1642 kleine Bändchen modellhafte Frauenzimmer-Gesprächspiele in 8 Teilen erscheinen lassen) […]

Was aber die Spottlust vornehmlich reizte, war der nach der Mode der Zeit in bildlicher Ausdrucksweise abgefasste Titel seiner Anleitung: „Poetischer Trichter. Die Teutsche Dicht- und Reimkunst ohne Behuf der lateinischen Sprache in VI Stunden einzugießen.“

Das wollte nicht heißen, dass Harsdörfer jemand Beliebigen in einem Schnellkurs von sechs Stunden zum Dichter machen wollte! Er wollte sein Teil dazu beitragen, dass die anerkannten Regeln dem Anfänger leichter bekannt würden“ ().